Beschlussvorlage - BV/2024/056

Grunddaten

- Betreff:

-

Beschluss des kommunalen Wärme- und Kälteplans der Stadt Wedel

- Status:

- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)

- Vorlageart:

- Beschlussvorlage

- Federführend:

- Leitstelle Umweltschutz

- Geschäftszeichen:

- 2-13/Ge

Beratungsfolge

| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |

|---|---|---|---|---|

|

●

Erledigt

|

|

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

|

Vorberatung

|

|

|

|

05.09.2024

| |||

|

●

Gestoppt

|

|

Rat der Stadt Wedel

|

Entscheidung

|

|

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Wedel beschließt, entsprechend des § 7 Abs. 4 EWKG-SH, den Kommunalen Wärme- und Kälteplan der Stadt Wedel, bestehend aus

1.) den Prüfergebnissen der Bestands- und Potenzialanalyse sowie Bedarfsprognose,

2.) dem Konzept zur Zielerreichung,

3.) der sog. "räumlichen Darstellung" des Zielzustands,

4.) dem Maßnahmenkatalog sowie

5.) dem Monitoringkonzept.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

- Relevantes Handlungsfeld: Nr. 2 "Umwelt und Klimaschutz".

- Beitrag zum Oberziel: "Wedel schützt Klima und Umwelt"

Auf den kurzfristigen Zeithorizont bezogen, besteht das unmittelbare Ziel des Beschlusses darin, die Zustimmung des Rates der Stadt Wedel zum kommunalen Wärme- und Kälteplan (KWKP) formal zum Ausdruck zu bringen und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass die gesetzliche Frist zur Vorlage des KWKP gegenüber dem MEKUN (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein) eingehalten werden kann.

Die Übermittlung muss bis zum Jahresende 2024 erfolgt sein (§ 7 Abs. 6 EWKG-SH).

Langfristiges Ziel ist die Treibhausgasneutralität des stadtweiten Wärme- und Kältesektors bis spätestens 2040 (vgl. Koalitionsvertrag 2022-2027 (Land SH) vom 22.06.2022) im Handlungsfeld 2 "Umwelt und Klimaschutz". Dieses Langfristziel ist direkt verknüpft mit dem strategischen Ziel "Wedel schützt Klima und Umwelt", da über die Dekarbonisierung des Wärme-und Kältesektors ein substanzieller Teil (über 70%) aller Treibhausgas-Emissionen in Wedel eingespart werden kann.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Siehe hierzu die Ausführungen im Maßnahmenkatalog [siehe Abschlussbericht S. 54-63] sowie im Monitoringkonzept des KWKP [S. 67+68]

Darstellung des Sachverhalts

Der Landtag von Schleswig-Holstein hat am 02.12.2021 die Novellierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein (kurz: EWKG-SH) beschlossen. Durch die beschlossenen Änderungen sind alle Oberzentren und Mittelzentren des Landes nun verpflichtet einen Wärme- und Kälteplan bis Ende 2024 aufzustellen und dem zuständigen Ministerium vorzulegen (§7 Abs. 2 EWKG-SH). Wedel ist somit als Mittelzentrum ebenfalls von dieser Verpflichtung betroffen.

Um der gesetzlich vorgeschriebenen Vorlagepflicht gegenüber dem MEKUN entsprechen zu können, ist ein formaler Gemeindebeschluss des hier vorliegenden KWKP zwingend erforderlich (§7 Abs. 4 EWKG SH). Nur ein zuvor durch den Rat der Stadt Wedel beschlossener KWKP kann zur obligatorischen Prüfung an das MEKUN weitergeleitet werden.

Einschub: Verhältnis von KWKP zu gesetzlichen Regelungen im Wärmesektor

Es ist wichtig zu betonen, dass mit diesem formalen Beschluss des KWKP nicht im selben Zuge bzw. nicht "automatisch" Gebiete zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen im Sinne des § 26 WPG ausgewiesen werden, sondern dies ausschließlich in einer gesonderten Satzung des Rates der Stadt Wedel erfolgen kann. Somit führt ein Beschluss des hier vorliegenden KWKP explizit nicht dazu, dass in Teilgebieten der Stadt die sogenannte "65%-Regel" des GEG vorzeitig (also vor 01.07.2028) greift (vgl. Antwort auf Frage Nr.8b) im FAQ des BMWK). Nach Landesrecht (§9 EWKG-SH) sind bei einem ohnehin anstehendem Heizungstausch 15% Erneuerbare Energien zu berücksichtigen. Nach Bundesrecht (§ 71 GEG) sind in Wedel ab 01.07.2028 bei einem ohnehin anstehenden Heizungstausch 65% Erneuerbare Energien zu berücksichtigen.

Die Entwicklung des Wärme- und Kälteplans erfolgte im wechselseitigen Austausch und in enger Abstimmung mit den Stadtwerken Wedel GmbH sowie der Stadtentwässerung Wedel.

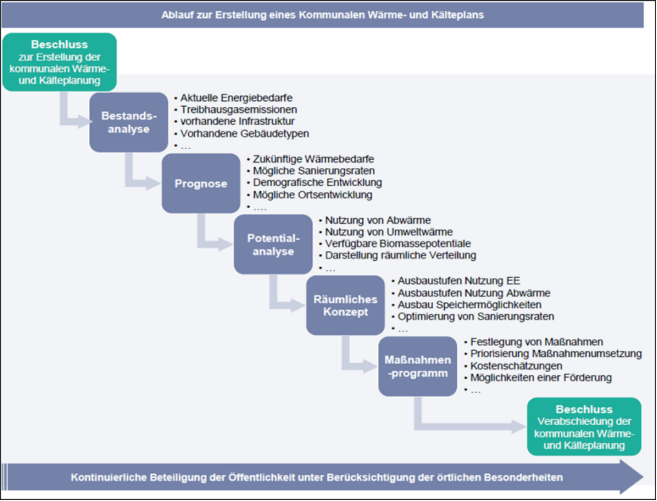

Die Vorgehensweise der Erstellung sowie die Inhalte des Wärme-und Kälteplans sind in §7 klar vorgegeben und werden im Folgenden beschrieben (siehe auch Abbildung unten).

Es mussten vorbereitend zunächst eine Reihe von Prüfpunkten abgehandelt werden in dessen Zuge Daten bzw. Informationen zur Erstellung des Plans seitens der Stadt eingeholt bzw. generiert wurden (vgl. §7 Absatz 3):

- Eine Bestandsanalyse des aktuellen Energieverbrauchs bzw. -bedarfs privater und öffentlicher Gebäude sowie der weiteren Verbraucher inklusive einer Bilanzierung der jeweiligen Treibhausgasemissionen sowie Angaben zu den vorhandenen Wärme- und Kälteerzeugern, der aktuellen Wärme-und Kälteversorgungsstruktur und Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und Baualtersklassen

- eine Prognose des zukünftigen Wärmebedarfs unter Berücksichtigung der erwarteten energetischen Sanierung der Gebäude

- eine quantitative, räumlich differenzierte Analyse des Potenzials lokal verfügbarer Wärme- und Kälte aus Erneuerbaren Energien und Abwärme

- Vorschläge für ein räumliches Konzept zur Zielerreichung einer treibhausneutralen Wärme- und Kälteversorgung bis spätestens zum Jahr 2040 und

- Vorschläge für ein Maßnahmenprogramm zur Umsetzung dieses Konzepts.

Folgende Inhalte sind obligatorische Bestandteile des KWKP-Beschlusses (§ 7 Absatz 4):

- Die wesentlichen Ergebnisse der vorgegebenen Prüfpunkte nach Absatz 3 (siehe oben) als Entscheidungsgrundlage, [siehe Abschlussbericht S. 17-37]

- ein Konzept zur Zielerreichung einer treibhausgasneutralen Wärme- und Kälteversorgungsstruktur [siehe S. 38-53 sowie S. 64-66]

- eine räumliche Darstellung der von der Gemeinde angestrebten treibhausgasneutralen Wärme und Kälteversorgung aller Teilgebiete der Gemeinde, [siehe separates Dokument im BV-Anhang]

- einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung des Konzepts, welcher die einzelnen Maßnahmen und deren Umsetzung priorisiert und zeitlich einordnet und [siehe S. 54-63]

- ein Monitoring, welches die Zielerreichung des Konzeptes überwacht. [siehe S. 67+68]

Folgende Maßnahmen zur Umsetzung des KWKP sind vorgesehen (primäre Zuständigkeit in Klammern) [siehe Abschlussbericht S. 54-63 für weitere Angaben]:

- Transformationspläne "Wärmenetz Wiedestraße" und "Wärmenetz Heinestraße" (StW)

- Transformationsplan "Wärmenetz Schulau" (StW)

- Machbarkeitsstudien für die Wärmenetz- Prüfgebiete (StW)

- Machbarkeitsstudien zu Technologien der Fernwärmeerzeugung (StW)

- Gutachten zu Abwärmepotenzialen in Wedel (StW)

- Wärmeversorgungskonzepte für Gewerbe- und Industriegebiete (StW)

- Beratungsangebote für Privatpersonen (Stadt Wedel)

Da Maßnahme Nr.7 " Beratungsangebote für Privatpersonen" in der primären Zuständigkeit der Stadt Wedel liegt, erklärt sich der Rat der Stadt Wedel mit dem Beschluss dieser Vorlage bereit, die notwendigen Finanzmittel zur Umsetzung dieser Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2025 einzuplanen (siehe Tabelle unten). Davon unberührt bleiben die Maßnahmen Nr. 1-6, welche in den primären Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke Wedel GmbH fallen.

Quelle: IB.SH Energieagentur

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Direkte finanzielle Auswirkungen ergeben sich für die Stadt Wedel lediglich durch Maßnahme Nr.7 "Beratungsangebote für Privatpersonen". Die jährlichen Kosten wurden im Maßnahmenkatalog mit maximal 25.000€/a veranschlagt, unter der "Worst-Case"-Annahme, dass in der Moorwegsiedlung ein nicht-städtischer Büroraum angemietet werden muss. In diesen Jahreswert sind anteilig 20% der Personalkosten des Klimaschutzmanagements inkludiert, welches mit 20% seiner Wochenarbeitszeit (entspricht ca. 8 Arbeitsstunden der Vollzeitstelle) im Quartiersbüro eine Initialberatungstätigkeit für private Gebäudeeigentümer*innen leisten soll. Abzüglich der sowieso anfallenden Personalkosten für das Klimaschutzmanagement, dessen Arbeitszeit-Einteilung lediglich umstrukturiert wird, liegen im "Worst-Case-Szenario" die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen für die Stadt Wedel bei geschätzten 10.000€ pro Jahr (Miete + Büroausstattung). Dieser Wert könnte, wie bereits erwähnt, noch deutlich geringer ausfallen, wenn bestehende städtische Räumlichkeiten (z.B. in der Moorwegschule) für die zeitweise Nutzung als Quartiersbüro gesichert werden können.

Begründung für die Fokussierung auf die Moorwegsiedlung: Im direkten Vergleich mit den anderen Wohngebieten in Wedel, hat dieser Stadtteil eine höhere Priorität, da es sich um das einwohnerstärkste (ca. 5000 EW), zusammenhängte Wohngebiet mit sehr hohem Einfamilienhaus-Anteil handelt. Hier ist der Beratungs- und Unterstützungsbedarf in absoluten Zahlen am höchsten. Folglich können durch eine umfassende energetische Sanierung + Heizungsmodernisierung der Gebäude im Verhältnis zu ähnlichen Gebieten in Wedel die meisten heizungsbedingten CO2-Emissionen vermieden werden (ca. 7600t/a). Die potenzielle Klimaschutz-Wirkung dieser Maßnahme ist somit größer als es durch Sanierungstätigkeiten in ähnlich strukturierten Wohngebieten zu erwarten wäre.

Für den Fall, dass in Zukunft das KfW432-Programm oder ähnlich aufgebaute, neue Förderprogramme aufgesetzt werden sollen, wird die Stadt Wedel versuchen, die anfallenden Beratungs- bzw. Sanierungsmanagementkosten über diese Programme zu decken.

Perspektivisch sind aufbauend auf den Planungen Investitionen in die Modernisierung bzw. Dekarbonisierung der Heizungsanlagen in den Kommunalen Liegenschaften zu erwarten (vor allem in jenen Liegenschaften, die außerhalb von Wärmenetz-Prüfgebieten liegen). Erst, wenn der Investitionsbedarf im Anschluss an die Planung bekannt ist, kann in einem separaten Beschluss über die Umsetzung entschieden werden. In diesem Zusammenhang kann auf planerischer sowie auf gebäudetechnischer Seite ein zusätzlicher Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist gesetzlich verpflichtet eine kommunale Wärme- und Kälteplanung mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität des Wärme- und Kältesektors von Wedel (bis spätestens 2040) durchzuführen und formal zu beschließen (vgl. §7 Absatz 4 EWKG-SH).

Außerdem lässt sich die langfristige Bezahlbarkeit von Heizenergiekosten für die Bürgerinnen und Bürger von Wedel nur dann gewährleisten, wenn eine vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen im Wärmesektor umgesetzt und stattdessen auf möglichst lokale, erneuerbare Wärmepotenziale zurückgegriffen wird. Andernfalls ist damit zu rechnen, dass durch die gesetzlichen Vorgaben zur ansteigenden CO2-Bepreisung fossiler Energieträger die Bezahlbarkeit von Heizwärme für große Bevölkerungsteile langfristig nicht mehr gegeben und der soziale Frieden in Wedel gefährdet ist.

Jenseits dieser ökonomisch-sozialen Aspekte, ist es im ureigenen Interesse einer küstennahen Kommune, wie Wedel, dem Klimawandel und dem damit verbundenen Meeresspiegelanstieg möglichst tatkräftig entgegenzuwirken (vgl. Handlungsfeld 2) und durch vorbildhaftes Vorangehen möglichst viele weitere Kommunen, Unternehmen und Organisationen zur eigenen Wärmewende zu motivieren.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Zum Beschluss als solchem gibt es keine Alternative: Die Stadt ist faktisch zum Beschluss verpflichtet, da sonst die Vorlage-Frist gegenüber dem MEKUN nicht eingehalten werden kann (siehe auch BV-Textfeld "Ziele").

Hinsichtlich der Finanzierung des Quartiersbüros besteht keine gesetzliche Pflicht, jedoch ist zu befürchten, dass ohne diese Vor-Ort-Beratungsleistung, die zur vollständigen Dekarbonisierung des Wedeler Wärmesektors erforderliche Reduktion des Gebäudewärmebedarfs (-35,3 % bis 2040) nicht erreicht werden kann.

Finanz. Auswirkung

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt ja teilweise nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: ja nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)

teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)

nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

|

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

|

|

Ergebnisplan |

||||||||

|

Erträge / Aufwendungen |

2024 alt |

2024 neu |

2025 |

2026 |

2027 |

2028 ff. |

||

|

|

in EURO |

|||||||

|

*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |

||||||||

|

Erträge* |

0 |

0 |

0 |

0 |

||||

|

Aufwendungen* |

10.000 |

10.000 |

10.000 |

10.000 |

||||

|

Saldo (E-A) |

|

|

-10.000 |

-10.000 |

-10.000 |

-10.000 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Investition |

2024 alt |

2024 neu |

2025 |

2026 |

2027 |

2028 ff. |

||

|

in EURO |

||||||||

|

Investive Einzahlungen |

||||||||

|

Investive Auszahlungen |

||||||||

|

Saldo (E-A) |

||||||||

Anlagen

| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |

|---|---|---|---|---|---|

|

1

|

öffentlich

|

13,5 MB

|

|||

|

2

|

öffentlich

|

8 MB

|

|||

|

3

|

öffentlich

|

494,5 kB

|

|||

|

4

|

öffentlich

|

273,6 kB

|